みなさまこんにちは♪

はじめまして!さとりと申します。40代・3児の母です。若い時は演劇にどっぷり浸かり、現在は子育てと合気道にどっぷり浸かって生きています。日々を暮らす中で、ワクワクをくれるもののことや、生きる中で考えたこと・感じたことなどをブログに書いております。のんびりした気持ちで読んでいってくださいね♪

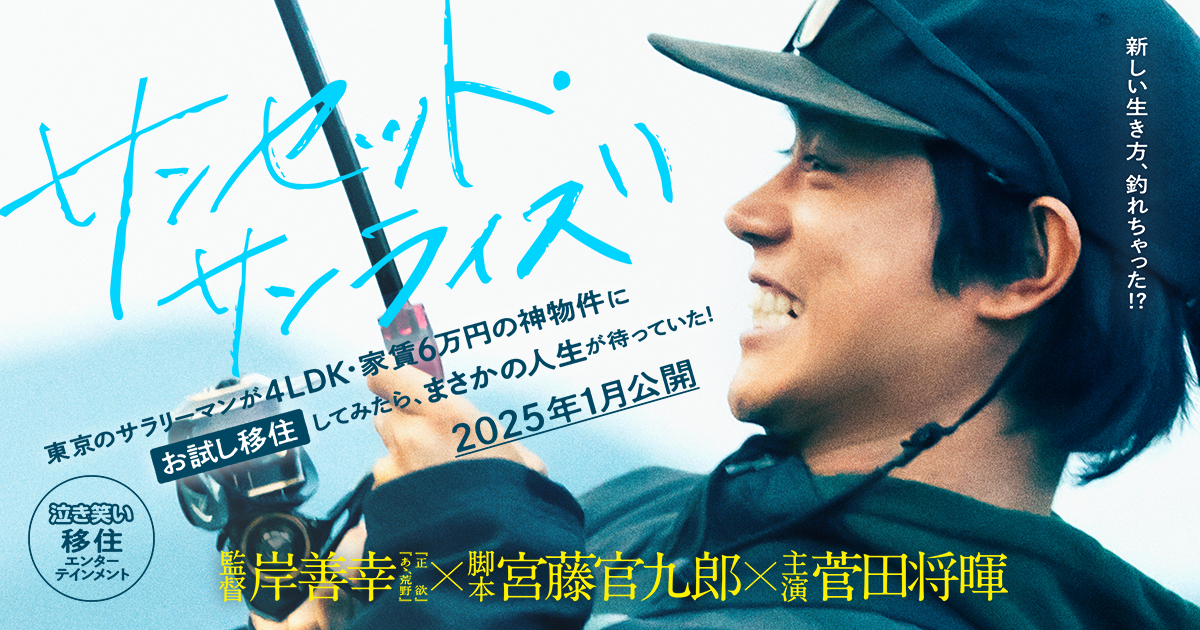

私、本日「サンライズ・サンセット」映画館に観に行ってきました!!

サンセット・サンライズ、観に行こうか迷ってる方、

公式ホームページはこちら!

素敵な映画でしたよー。

どんな点が素敵だったのか、ネタバレせずに、私なりにお伝えしてみようと思います。

では早速行きますよーーーーー!!

どんなお話?

都会から移住したサラリーマンと宮城県・南三陸で生きる住民との交流や、人々の力強さや温かさをユーモアたっぷりに描き、その背景にあるコロナ禍の日本、過疎化に悩む地方、震災などの社会問題と向き合いながら豊かなエンターテインメントに転化させたヒューマン・コメディ。

公式ホームページより

脚本は宮藤官九郎さん。

重くなりがちな震災やコロナのお話を、きちんと考え、捉えながらも、軽みを失わないようにするには、うってつけの作家さんなのではないかと思います。

今回の映画でも、宮藤さんの軽みが非常に功を奏しておりました。

楽しく観ながらも、震災やコロナの頃をたくさん思い出し、考えました。

観られてよかったなと思える映画でした。

観るのに適した年齢は?

映倫の区分はGです。

と言うわけで、鑑賞に年齢の制限はありません。

性的表現・暴力的表現はゼロでした。誰でも安心してみられる映画であると思います。

しかし、東日本大震災とコロナのお話がしっかりと絡んできます。

その辺りのお話をみられるほどまだ回復されてない方は、直接的表現はないものの、無理することはないと思われます。

また、小さなお子様にあの映画の面白みや、震災やコロナに対する肌感覚のようなものはないかと思われます。

「あの時の、あの感じ」がわかる人でないと、うまく映画に入り込めないのではないでしょうか。しかし震災は、いつの間にかずいぶん前のこととなりましたので、

コロナ禍を、物心ついた状態で経験した人

が、あの映画を見る適切な年齢である気がします。

映画館で観るべき?

是非映画館で観ていただきたいです!

派手なアクションがあるわけでも、目を見張るCGがあるわけでも、素晴らしい音響効果があるわけでもありません。

日常の風景がほとんどです。

なので人によっては、DVDが出てから家でゆっくり見るんでいいんじゃない?と言うかもしれませんが、

私は、いい映画は映画館で観るべきだと思っています。

家で見ると雑音が多いです。

私のように主婦であると、つい部屋が散らかっているのが気になったり、図書館の本返しに行かなきゃなーなどと考えてしまったり…。

せっかくいい映画なんです。雑音なしに、映画館で思いっきり楽しんで欲しいです!!

原作がある

⬆️原作小説があります♪

私は小説は未読ですが、映画を見る前にかならず原作を読む派のみなさまはどうぞ、買って読んでみてくださいませ。

観る前の予備知識

コロナ禍の移住について

2020年以降のパンデミックは、多くの人々の生活様式や住居に対する考え方を大きく変えました。主な特徴として以下のようなポイントが挙げられます:

テレワークの普及による地方移住の増加:

- 在宅勤務が一般化したことで、都心部から郊外や地方への移住を選択する人が増えました

- 通勤時間を気にせず、より広い居住空間や自然の多い環境を求める傾向が強まりました

住環境の重視:

- 在宅時間の増加により、住居の快適性や機能性がより重要視されるようになりました

- テレワークスペースの確保や、換気の良さなども重要な検討項目となっています

地方自治体の支援策:

- 移住促進のための補助金や支援制度を強化する自治体が増えました

- オンライン移住相談会なども一般的になり、より移住のハードルが下がっています

ただし、移住を検討する際は以下の点に注意が必要です:

- 現地の医療体制の確認

- インターネット環境の整備状況

- 地域コミュニティとの関わり方

- 将来的な働き方の変化への対応

南三陸町の東日本大震災における被害状況について

人的被害:

- 町の人口約17,000人の約5%が犠牲になりました

- 特に防災対策庁舎での悲劇は象徴的で、屋上まで避難していた職員など多くの方々が犠牲になりました

建物・インフラの被害:

- 町の中心部は最大で約15メートルの津波に襲われました

- 町役場や病院など主要な公共施設が壊滅的な被害を受けました

- 住宅の被害は全壊が約3,300戸、大規模半壊・半壊が約170戸に上りました

- 漁港施設も壊滅的な被害を受け、水産業に大きな打撃となりました

産業への影響:

- 基幹産業である水産業は養殖施設や漁船の大半が失われました

- 商店街や事業所の多くが被災し、経済活動に深刻な影響が出ました

- 観光業も大きな打撃を受けました

復興への取り組み:

- 高台移転による新しい市街地の整備

- 防災集団移転促進事業の実施

- 水産業の再生支援

- 震災遺構として防災対策庁舎の保存を決定し、防災教育に活用

震災から得られた教訓:

- ハード面の防災対策だけでなく、避難訓練の重要性

- 高台移転など、土地利用の見直しの必要性

- コミュニティの絆の重要性

- 防災意識の継続的な啓発の必要性

現在の空き家問題

現状と統計:

- 2018年の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は約849万戸

- 空き家率は13.6%で過去最高を記録

- 特に地方都市や過疎地域での増加が顕著

- 都市部でも相続放棄などによる空き家が増加傾向

空き家が増加する主な要因:

社会的要因:

- 人口減少と高齢化の進行

- 核家族化による実家の放置

- 相続時の問題(相続人不在、相続放棄)

- 都市部への人口集中

経済的要因:

- 維持管理費用の負担

- 解体費用の高額化

- 不動産市場での需要と供給のミスマッチ

- 固定資産税の住宅用地特例による放置インセンティブ

空き家がもたらす問題:

地域社会への影響:

- 防犯・防災上のリスク増加

- 景観の悪化

- 地域コミュニティの衰退

- 周辺の不動産価値の低下

行政の対応:

- 2015年「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行

- 特定空家等への措置(指導・勧告・命令・代執行)

- 空き家バンク制度の運営

- 解体や改修への補助金制度の実施

対策と解決への取り組み:

利活用の促進:

- シェアハウスやゲストハウスへの転換

- 地域コミュニティ施設としての活用

- 古民家再生による観光資源化

- テレワークスペースとしての活用

予防的対策:

- 空き家になる前の相続対策支援

- 所有者への適切な管理の啓発

- 地域による見守り体制の構築

- 不動産市場の活性化支援

これからの課題:

- 所有者不明空き家への対応

- 解体費用の負担軽減策

- 地域特性に応じた活用方法の開発

- 法制度の更なる整備

地域による取り組みの差異が大きいため、各地域の実情に応じた対策が必要とされています。また、予防的な対策と既存の空き家の活用を組み合わせた総合的なアプローチが重要視されています。

まとめ

南三陸の海や、街や、美味しそうな海鮮や、それでも容赦なくやってきた地震や波や、コロナや、その中でも地に足をつけて生きる人々を、映画を通してしっかりみせていただきました。

役者さんもみなさん素敵で、心ある演技でありました。

いい映画を見られたな、と、今、ほくほくしております。

みなさまもぜひ、映画館でご覧くださいませ!!

あの映画見ると、魚とお酒、恋しくなること請け合い♪

コメント